|

||||||||||

● 源融(みなもと・とうる)弘任十三年(822)〜寛平七年(895) 嵯峨天皇(第五十二代)の第八皇子、源氏(賜姓皇族)、源氏には天皇別に21流があり、嵯峨源氏は最初のひとつである。従一位左大臣、死後正一位を送られる。源融・菊池容斎『前賢故実』源氏物語 光源氏のモデルである 貞観14年(872年)左大臣の頃、4年後、下位の右大臣藤原基経が、陽成天皇の摂政に任じられたため、怒った彼は左大臣を辞め自宅に籠もる。彼は失意を慰めるためか風流に向かい、宇治の地に別邸棲霞観(せいかかん)(現在の清涼寺阿弥陀堂)を造るが、彼が愛情を抱いたのは河原院である。 河原院は源氏物語の六条院のモデルと言われ、光源氏のモデルは源融と言われている。河原院は現在の京都六条にあり、四町四方もある広大な屋敷である。この院には、陸奥国の塩竃の様を造り、湖の水を湛えた。この湖に、難波津から毎日海水を運ばせて塩焼きを行った。 ●融の死後、河原院は嫡男の昇に相続され、昇により宇多上皇に献上され、仙洞御所となる。 ●世阿弥の能ー『融』のあらすじ 『旅僧が六条河原院で休んでいると老人が現れる。このあたりの潮汲みだと答える老人に、海辺でもないのにそう語った不思議さを旅僧が問えば、ここは昔、源融が陸奥の塩釜の景色を移した所で、ここに難波から海水を運ばせ塩を焼かせるという風流な遊びをして生涯を過ごしたが、その後相続する人もなく荒れ果てている旨を語った。そしてここから望見する都の名所について音羽水、逢坂関、さらに中山清閑寺、新熊野、木幡山、竹田、淀鳥羽、小塩の山々を教え、老人は去って行く。 その後、先ほどの汐汲みの老人が融の霊の化身として貴人の姿で現れ、昔を偲び、月明かりの下で舞を奏し名残りを惜しみながら消えてゆく』(参照・『闘諍と鎮魂の中世』鈴木 哲・関 幸彦著 山川出版社 2010年) |

||||||||||

下・源氏物語図屏風 江戸時代 土佐光起

東京国立博物館所蔵

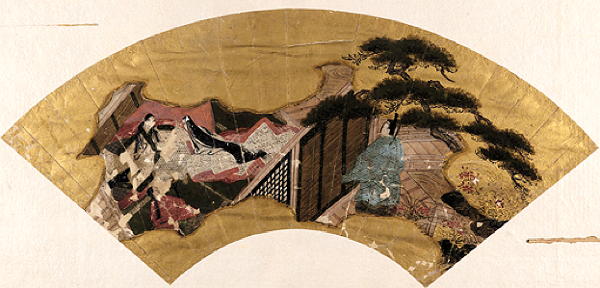

上・室町時代の源氏物語図扇面帖 東京国立博物館所蔵 | ||||||||||

●源融は源氏物語の主人公光源氏のモデルと言われる。 |

||||||||||

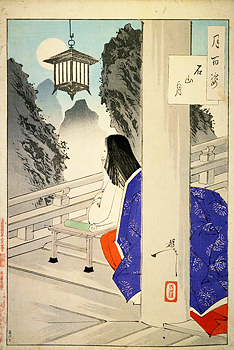

●「月百姿 石山月」月岡芳年 筆者所蔵 ●滋賀県大津市石山寺にある東寺真言宗の寺。西国三十三カ所観音霊場第十三番所である。文学作品二も数多く登場する |

||||||||||

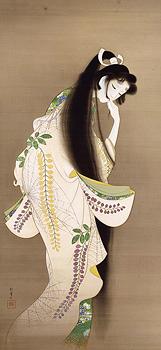

上村松園(うえむらしょうえん)が描く『焔(ほのお)』

一幅 絹本着色 190.9×91.8 大正7年(1918)東京国立博物館所蔵 上村松園(うえむらしょうえん)が描く『焔(ほのお)』

一幅 絹本着色 190.9×91.8 大正7年(1918)東京国立博物館所蔵拡大表示 ●『謡曲「葵の上」に想を得て源氏物語に登場する六条御息所の生霊を描く。美人画作家といわれる松園の作品の中では異色の主題。髪の端を噛んで振り返る青い顔には嫉妬に翻弄される姿が現われ,白地の着物に描かれた清楚な藤の花にからむ大きな蜘蛛の巣が,執拗な怨念を不気味に暗示させる。嫉妬の化身となった生霊を品格を損なわずに造形化した本図は,近代日本画の水準を高めたと評価される松園の実力を鮮やかに証明している。』(東京国立博物館・解説) |

||||||||||

宇多上皇が河原院を譲られ暮らしていると,ある夜、融の幽霊が現れます、幽霊は未練がましく法王に出て行って欲しいと嘆願します。法王は『お前の息子が献上したものである』と一喝すると幽霊は消えてしまいました。(『今昔物語』巻27の第二話) |

||||||||||

| 一時は隆盛を極めた嵯峨源氏であるが,源融から三代のちには没落していった。 | ||||||||||

●写真は、京都宇治市の宇治市源氏物語ミュージアムに展示されている六条院の復元模型である。(住所・〒611-0021 京都府宇治市東内45番26) |

||||||||||

| 鎌倉も目次に戻る トップ扉に戻る | ||||||||||