|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||

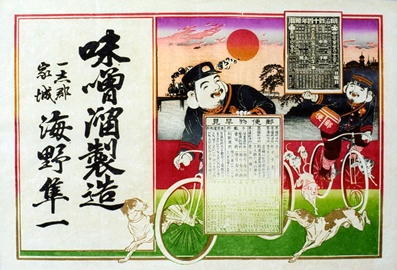

●「名酒揃ー剣菱」(団扇繪 引札)絵・朝櫻楼国芳(歌川国芳)名主単印・村田平右衛門(浅草平右衛門町)版元・万屋孫兵衛 日本橋通町、天保14年から弘化4年(1843〜1847)東京国立博物館蔵 |

||||||||||

|

団扇の寸法は、縦・22〜24センチ、横・30センチ以内。京都で作られる団扇は、扇面は細い竹を広げるのは江戸と同じだが、江戸団扇が一本の竹から作られるのに、京都団扇は絵の部分を別に差し込むスタイルである。 ● ●団扇絵は日用品のためか残されたものはきわめて少ない、国内で見られるのは製品前の校合摺りなどがほとんどである。外国にはロンドンのビクトリア アンド アルバート美術館やポーランドのクラクラ国立博物館に「団扇絵コレクション」がある。 |

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

●左は町を流して売った団扇売り、上は京都の団扇店、扇子や団扇を扱った。今と同じように江戸から来た武士や庶民に、お土産として販売したのであろう。観光は昔から大事な産業である。「世渡風俗図会」国立国会図書館デジタル化資料、「都名所図会」5巻 上は、秋里籠島、竹原繁信画、天明6年(1786)(国立国会図書館デジタル化資料) |

||||||||||

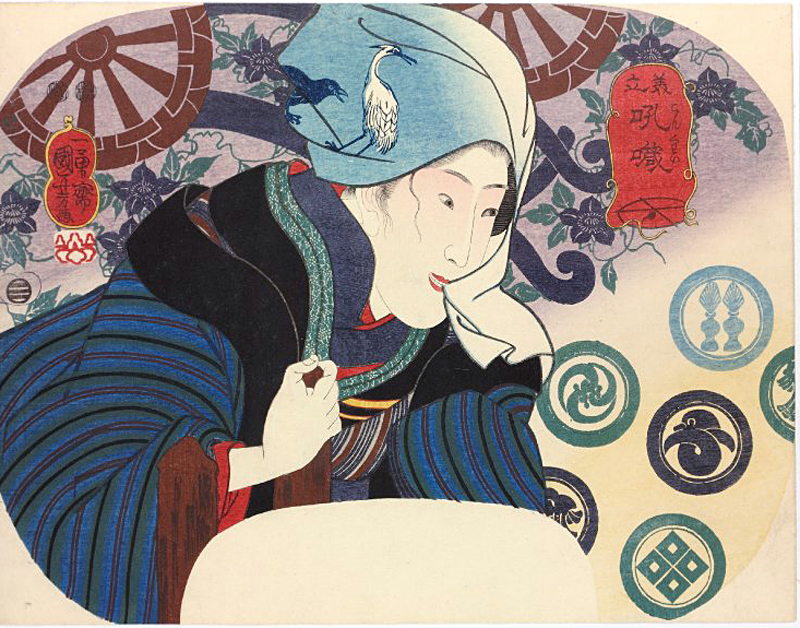

| 深川芸者置屋、または商店街の宣伝か長唄・常磐津など組合の団扇か | ||||||||||

●「三川図会_深川 団扇絵」絵・一勇斉国芳(歌川国芳)改印・安政5年(1858) 版元・伊場仙 伊場屋仙三郎(団扇堂)彫り・彫竹 横川竹二郎 今でもお馴染みの商店会売出し団扇のようである深川芸者の置屋の名前か 東京国立博物館蔵 |

||||||||||

|

||||||||||

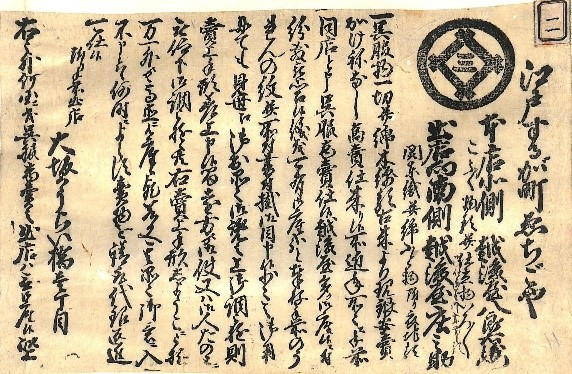

| 幕府公認の遊里「吉原」の仮営業告知長唄・常磐津など組合の団扇か | ||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

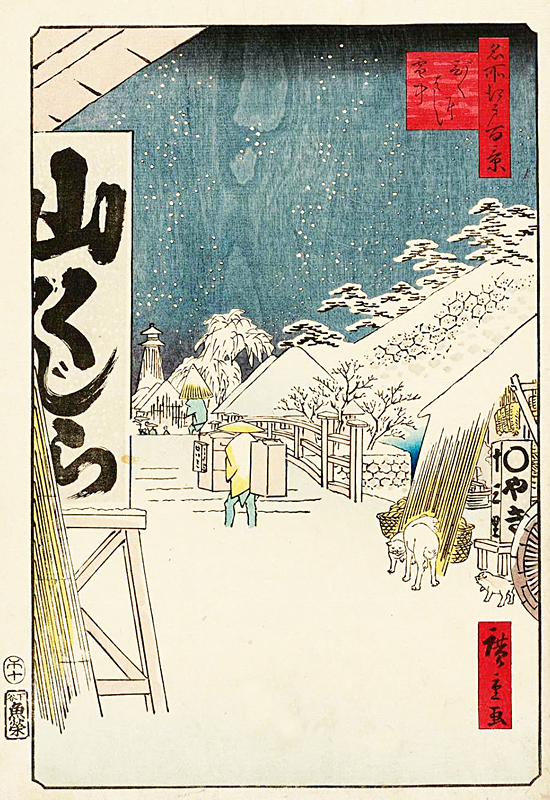

| 広重の名所江戸百景は、一種の江戸宣伝 | ||||||||||

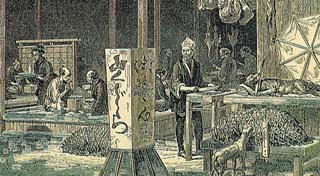

「名所江戸百景 びくにはし雪中」絵・歌川広重(2代) 安政5年(1858)版元・ととや 魚屋栄吉 国立国会図書館デジタル化資料 看板の「山くじら」やとは猪を食べさせる店である。右の看板「○やき 十三里」とは、サツマイモの丸焼きである。場所は現在の銀座一丁目付近、火の見櫓は数寄屋橋付近。行商人の足元は雪に埋もれて見えない。広重は江戸で人気の猪鍋を江戸名所と捉えた。美味しい冬に画面設定するなど、さすがである。また広重の絵の中に登場する子犬もいる。 ●尾張屋 『ちなみにこの店は尾張屋という屋号の店で、文明開化のころは 豚肉や鶏肉を食わせ、大正時代まで営業していた』、江戸時代には、滋養のためと称して獣肉を食べることは許されていた、薬食舗といい、麹町に「ももんじ屋」が一軒あった、20年前頃(文化・文政年)の事である。 (『江戸繁盛記 寺門静軒無聊伝』佐藤政美著 実業之日本社 2002年刊) ●在日本スイス大使館ホームページ 『Grand Tour of Switzerland in Japan』 https://grandtourofswitzerland.jp/cms/334/?lang=jp エメ・アンベール=ドロー(1819〜1900) 『アンベールは、スイスの連邦参事会に説得し、日本との条約交渉を進めるために、特命全権公使として代表団とともに来日することに成功しました。 145日間の航海の後、1862年11月17日に長崎に到着し、その後1863年4月26日に横浜に到着しました。そこで、弁天地区にある、オランダ総領事ディルク・デ・グラーフ・ファン・ポールスブルック(1833-1916)の公邸に滞在することになりました。10ヶ月にわたる、江戸幕府との交渉は不成功に終わり、スイス政府の判断で、彼の任務は解任されようとしていましたが、オランダの外交官の仲介もあって、任期の終盤で条約を締結することができました。 1864年2月6日、アンベールと幕臣で外国奉行の竹本甲斐守は、「スイス連邦参事会と日本国大君間で締結された修好通商条約」に調印しました。これにより、スイスと日本の友好関係が成立し、経済活動が始まりました。スイスの時計、武器、精密機器産業の繁栄につながっていきます。 アンベールは、スイスに帰国後、1866年から1869年の間、週刊誌「ツール・デュ・モンド」(「世界一周」)に、日本での見聞記を連載しました。批判的でもあり、賞賛にも満ちてる、この長い文書は、476点の挿絵を含む、856ページの2巻にまとめられ、「Le Japon illustre´(日本図絵)」、Hachette、1870)と題して出版されました。 当時、極東アジアに関する文献はほとんどなかったので、彼の出版物は、19世紀後半のヨーロッパにおいて、極東のイメージを形成する上で大きな役割を果たしました。』  この中の一枚が麹町の尾張屋「ももんじ屋」の浮世絵である。

現在、この日本図会は「絵で見る幕末日本」「続・絵で見る幕末日本」(講談社学術文庫)として出版されている。

この中の一枚が麹町の尾張屋「ももんじ屋」の浮世絵である。

現在、この日本図会は「絵で見る幕末日本」「続・絵で見る幕末日本」(講談社学術文庫)として出版されている。

エメ・アンベール=ドロー(1819〜1900) |

||||||||||

ー喜多川歌麿の引き札、日本酒「男山」ー |

||||||||||

|

||||||||||

| トップ扉に戻る 国芳目次 団扇絵 参考図書 北斉目次 |

||||||||||